Wednesday, October 03, 2012

Siempre me he entendido mejor con los sonidos que con las ideas. A

pesar de mis orejas cuadradas y de mi absoluta incapacidad para comprender la

música como quisiera, el simple llanto de una guitarra me conmueve mucho más

que la más trascendental catarsis literaria.

Entre todos los sonidos, incluyendo el pitazo de los trenes de mi

infancia, prefiero los del jazz y el blues. Aunque Bladimir Zamora y Sigfredo

Ariel me regañen por eso, nunca he encontrado en la música cubana algo tan rotundo

como un solo de B.B. King. Si acaso, el sax exiliado de Paquito D’Rivera.

Cuando Julio Verne y Mark Twain se despidieron de mí (corrían los

años ochenta del siglo pasado), Sherwood Anderson, Erskine Callweld y William

Faulkner me abrieron los brazos. Tratando de encontrarle una respuesta a todos

los silencios que planteaban sus páginas, di con los soplidos de Louis

Armstrong y Charlie Parker.

A partir de ese momento comencé a mirar la geografía que me

rodeaba de una manera diferente. De ahí que todos aquellos cañaverales se me

trocaran a veces en inmensos campos del algodón. The Allman Brother Band

apareció en ese época y desde entonces me acompaña.

No sé nada de música, pero si en lugar de golpear las letras del

teclado supiera tocar algún instrumento, sonaría como uno de los suyos. Siempre

que los oigo y los vuelvo a oír llego a la misma conclusión.

Sunday, November 05, 2006

Pascual Tartavull

Pascual Tartavull es un negro de seis pies que fue maquinista del central Espartaco 40 años y doce días. Él los lleva uno por uno en su cabeza y a cada rato se los recuerda a Chicho Iznaga, que perdió la cuenta del tiempo que pasó colgado del último vagón, protegiendo la cola del tren que buscaba las cañas de Manaquitas.

Pascual Tartavull es un negro de seis pies que fue maquinista del central Espartaco 40 años y doce días. Él los lleva uno por uno en su cabeza y a cada rato se los recuerda a Chicho Iznaga, que perdió la cuenta del tiempo que pasó colgado del último vagón, protegiendo la cola del tren que buscaba las cañas de Manaquitas.Por las tardes, sin que nadie lo vea, Tartavull se va al final del patio del ingenio y se sube en las ruinas de su locomotora. Su asiento aún está intacto, pero el cundiamor ya empezó a trepar por la máquina y casi no se ve nada a su alrededor.

La 1326 tenía fama de ser la locomotora que más fuerza tenía en Espartaco. Tartavull siempre estuvo arriba de ella con la estopa y el lubricante. Sus bronces aún hoy, hundidos en la maleza, relumbran. Cuando Tartavull se sube en las ruinas de su locomotora revisa que todo esté en orden. Él sabe que nunca más volverá a moverse, pero al menos no quiere que se la roben a pedazos, como pasó con la 1328 y la 1329.

La 1326 llegó a Cuba en 1895 y fue a buscar el último tren de caña el 28 de enero de 2002. 40 años y doce días después que Tartavull se subió en ella por primera vez. El 16 de enero de 1962, Benny Moré todavía estaba vivo, aún vendían Bacardí en la tienda del pueblo y por la cabeza de nadie podía pasar que el ingenio Hormiguero, nada más y nada menos que el ingenio Hormiguero, se convertiría en un amasijo de hierros inservibles.

El hombre y la máquina están solos en medio de la tarde. Por la escotilla de la caldera se oye un silencio que molesta. Por última vez el negro se pone de pie y revisa el interior de la estrecha cabina donde sudó la gota gorda zafra tras zafra.

−Bueno, nos vamos −le dijo el hombre a la máquina y jaló de la cuerda del silbato. Sólo él escuchó aquel estremecedor pitazo que se repitió una vez más, para confirmar que el tren se pondría en movimiento.

Encorvado, producto de una hernia discal y la artrosis, Pascual Tartavull avanza a toda velocidad, moviendo los brazos como un molino, quitándose de encima el cundiamor y las zarzas que dentro de poco no le dejarán llegar hasta su locomotora.

Saturday, November 04, 2006

El tren de las once

Por lo regular, el tren de las once suele pasar a las once.

Por lo regular, el tren de las once suele pasar a las once.A las 10:59 se oye el primer pitazo. Un zumbido, parecido al que hacen los barcos, lo estremece todo. La locomotora es una M62, pero los ferroviarios le dicen “Melón”. La forma cilíndrica de la máquina y su color carmesí, que recuerda la masa jugosa de la sandía, es suficiente para que tenga nombre de fruta y no de artefacto. Entre 1974 y 1975 arribaron a los puertos de Cuba 20 melones. La inmensa mayoría fueron construidos en Woroschilowgrad, un punto al este de Ucrania que jamás aparece en los mapas. El destino original de las máquinas era arrastrar el tren de La Habana a Santiago. Pero las altas temperaturas del trópico y el exceso de trabajo hicieron que dos máquinas se incendiaran a mitad de camino. Las 18 locomotoras que sobrevivieron fueron relegadas a la terminal de Cienfuegos. Desde entonces, laboran en trayectos de corta distancia por la región central de la Isla. La 61620 le fue asignada al tren de las once.

El melón y sus tres vagones tienen la longitud exacta del andén de Camarones. Cada vez que el tren se detiene, la abatida máquina arroja chorros de aceite requemado y un gas fuliginoso que lo empaña todo. La parada reglamentaria es de dos minutos, pero jamás se cumple. 120 segundos es muy poco tiempo. El guardafrenos, el único miembro de la tripulación que se baja en el Paradero de Camarones, necesita al menos de tres minutos para hacer la señal de aplicar los frenos, ayudarle a la señora del vestido azul a bajar los cuatro escalones del estribo, saludar al Jefe de Estación con una palmada en el hombro y esperar porque el mensajero haga sus despachos. Sin que el guardafrenos lo note, el Jefe de Estación suele mirarse de soslayo la parte de la camisa donde cae la mano seguramente sucia del recién llegado. Es un gesto mecánico, inevitable.

Nadie en el pueblo sabe el nombre de la señora del vestido azul, tampoco cómo es capaz de llegar siempre sin que se le vea irse. Una mujer de su edad suele llevar una cartera o al menos un pequeño monedero. Pero la señora del vestido azul anda con las manos vacías, lo cual la hace del todo incomprensible. Con una mano se sujeta del pasamano. La otra se la ofrece con cierta displicencia al guardafrenos. En lo que eso sucede, el conductor de expreso baja las latas de la próxima película que se verá en el cine Justo y sube al vagón del equipaje la última que se vio.

–¿Qué nos han mandado esta vez? –Pregunta Rufino, el empleado del cine.

–Una de esas que no hay quién entienda –le responde el mensajero.

Una mímica muy parecida a la que se usa para decir adiós es la señal que le hace el guardafrenos para que de dos pitazos y reanude la marcha. En el trayecto hacia la próxima estación el tren suele recuperar el minuto de atraso.

Por lo regular, el tren de las once suele pasar a las once. Pero ya son las cuatro de la tarde y aún no se ha escuchado el primer pitazo. Una multitud contrariada se ha congregado a ambos lados de la vía. En un extremo del andén, el empleado del cine permanece sentado sobre la carretilla donde carga las películas. A lo lejos se ve venir una mancha. Ahora que está más cerca se empieza a distinguir la mujer del vestido azul. Pasa con las manos vacías, sin saludar a nadie. El Jefe de Estación se mira de soslayo la parte de la camisa donde siempre cae la mano seguramente sucia del guardafrenos. Es un gesto mecánico, inevitable.

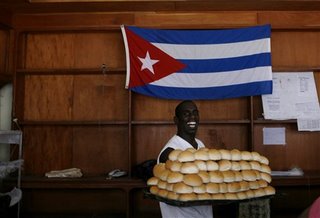

La hora del pan

En el Paradero de Camarones sólo hay dos tiendas. Una tiene el color de la paja seca y la otra es gris, como las tardes de lluvia. Dentro de la ocre, que es la más grande, hay un largo mostrador que huele a cedro húmedo y tres carteles que la dividen. El de la izquierda dice “Víveres” y debajo de él están los hermanos Ciro y Juan José Monzoña. Son casi idénticos y no paran de llenar cartuchos con arroz, lentejas, frijoles, maicena, azúcar prieta, azúcar blanca, café o cualquier otra cosa que venga en el camión de la Oficoda (Oficina de Control de Abastecimientos). Nada, ni siquiera un cuarto de libra de sal, puede venderse por la libre; para todo hay que presentar la Libreta de Abastecimientos y probar que la casilla correspondiente al mes en curso no tiene una cruz encima. El cartel del medio dice todavía “INRA” (antiguo Instituto Nacional de la Reforma Agraria) y está rodeado por latas de carne rusa, machetes polacos, faroles chinos y otros enseres que sólo se les venden a los macheteros voluntarios. El cartel de la derecha ya no dice nada, hace tiempo lo rellenaron de blanco para volverlo a pintar y así se quedó. Desde allí, Blanca Llerena mira por un espejo lo que pasa en el pueblo. Mientras las mujeres estiran los brazos para medir los mismos cortes de tela de siempre, Blanca vigila inmóvil, como un ave de presa. En el mostrador, debajo de un cristal hecho trizas, sólo hay lápices de Batabanó, pachangas de carnaval y perfumes con un paisaje de Moscú pintado en la etiqueta.

En el Paradero de Camarones sólo hay dos tiendas. Una tiene el color de la paja seca y la otra es gris, como las tardes de lluvia. Dentro de la ocre, que es la más grande, hay un largo mostrador que huele a cedro húmedo y tres carteles que la dividen. El de la izquierda dice “Víveres” y debajo de él están los hermanos Ciro y Juan José Monzoña. Son casi idénticos y no paran de llenar cartuchos con arroz, lentejas, frijoles, maicena, azúcar prieta, azúcar blanca, café o cualquier otra cosa que venga en el camión de la Oficoda (Oficina de Control de Abastecimientos). Nada, ni siquiera un cuarto de libra de sal, puede venderse por la libre; para todo hay que presentar la Libreta de Abastecimientos y probar que la casilla correspondiente al mes en curso no tiene una cruz encima. El cartel del medio dice todavía “INRA” (antiguo Instituto Nacional de la Reforma Agraria) y está rodeado por latas de carne rusa, machetes polacos, faroles chinos y otros enseres que sólo se les venden a los macheteros voluntarios. El cartel de la derecha ya no dice nada, hace tiempo lo rellenaron de blanco para volverlo a pintar y así se quedó. Desde allí, Blanca Llerena mira por un espejo lo que pasa en el pueblo. Mientras las mujeres estiran los brazos para medir los mismos cortes de tela de siempre, Blanca vigila inmóvil, como un ave de presa. En el mostrador, debajo de un cristal hecho trizas, sólo hay lápices de Batabanó, pachangas de carnaval y perfumes con un paisaje de Moscú pintado en la etiqueta.–Lo peor de este pueblo –dijo Pepe el Sordo una vez– es que todas las mujeres huelen igual.

Ciro Monzoña siempre lleva un pedazo de hierba seca en la boca y Juan José silba sin parar “Tribilín cantore”. Los dos usan guapitas de lienzo con adornos de guinga y comparten el mismo par de espejuelos, sólo que Ciro los usa para mirar de cerca y Juan José de lejos. Los jueves, que es el día del café, Ciro pone encima del mostrador una pequeña balanza y hace paquetes de dos o cuatro onzas, después le presta los espejuelos a su hermano para que haga las cruces en las libretas de abastecimiento.

La tienda que ya no tiene color fue de Chena hasta que se la intervinieron, es más chiquita y más fea que la otra, pero tiene un Frigidaire enorme lleno de anuncios de cosas que ya no existen y un barril lleno de arenque ahumado para los macheteros voluntarios. Todos los días, a la hora del pan, Aurelio cierra el salón de espera de la Estación y descuelga una jaba que hay en la pared de la cocina. Comprueba que la libreta de abastecimiento está dentro y sale por la puerta del andén con cuarenta y siete centavos en los bolsillos.

–Voy a buscar el pan –dice, aunque sabe que nadie le oye.

Sin perder el paso, avanza por la carreterita, cruza la línea principal y el apartadero, pasa por delante de la escuela, atraviesa la carretera, saluda con el brazo a Felipe Marín y a los que estén dentro de la barbería, le dice adiós a su prima Lela y mira de reojo la cartelera del cine Justo. Si hay alguien en el portal, pregunta sobre la posibilidad de un temporal y sigue de largo. Cuando llega a la tienda pide el último y abre la libreta en la hoja del pan. Si Chena está en la trastienda y oye su voz, se asoma, lo saluda con una estruendosa carcajada, le corta los tres cuartos de la barra de pan y le cobra los siete centavos. Pero si no está, mi abuelo se molesta y maldice, porque La Rumba, la dependienta del pelo pintado de negro, siempre tiene las manos sudadas y huele a luz brillante.

–En mayo está libreta será un asco –dice cada vez que La Rumba le despacha el pan–, esa mujercita nunca se lava las manos.

De regreso a la casa Aurelio entra al bar Arelita, que fue de su hermano Roberto hasta que se lo intervinieron, y pide un doble de Matusalén.

–Ya nada es igual –dice–, ni siquiera el Matusalén.

Hace mucho tiempo que el Matusalén no es Matusalén. En el bar Arelita sólo se vende ron refino a granel envasado en viejas botellas. Pero Aurelio simula no saberlo y pide su trago de siempre. Florián el Zapatero, para complacerlo en algo, busca entre las botellas la única que queda con la etiqueta de Matusalén.

–Este ron acaba de llegar –dice Florián componiéndose un lazo de pana que lleva ajustado al cuello–, mírelo, está menos turbio.

–El de ayer tenía un tufo horrible –dice Aurelio con la vista fija en la etiqueta casi ilegible.

–Todo depende del lugar donde lo hagan.

–Ah, ya entiendo.

–El mejor es el que hacen en Cienfuegos, en la antigua destilería del ron Jagua.

Florián el Zapatero no mide el trago de Aurelio, sirve sin mirar y hasta que el vaso se desborda. Luego se compone otra vez el lazo y deja entrever un gesto que puede entenderse como una sonrisa.

El Jefe de Estación se bebe el trago de un golpe, llevando la cabeza hacia atrás, como si se tratara de un purgante o algo de muy mal sabor. y le extiende cuarenta centavos al dependiente.

–Ya nada es igual.

–Ya nada es igual, Aurelio –responde Florián y da la espalda–, ya nada es igual.

Sunday, August 20, 2006

Isabela de Sagua

La Estación de Isabela de Sagua tiene un cartel donde dice que el pueblo se llama Concha. En casi dos siglos nadie corrigió el equívoco. Sólo Eloy Aparicio, el antiguo Jefe de Estación, se preocupaba de advertir a los viajeros.

–¡Han llegado a Isabela de Sagua! –Le gritaba a los recién llegados–. ¡Dice Concha, pero es Isabela de Sagua!

Aparicio se jubiló al cumplir los setenta años. Tenía sacro lumbalgia y los médicos le indicaron reposo. Pero no pudo dejar de correr al andén cada vez que oía al tren pitando por las salinas. Tres veces al día el pequeño anciano cumplía rigurosamente con aquella misión que nadie le había asignado.

–¡Han llegado a Isabela de Sagua! –Gritaba con puntualidad, sin importar aguaceros o frentes fríos–. ¡Dice Concha, pero es Isabela de Sagua!

En octubre pasado un ciclón destruyó lo poco que quedaba de la Venecia de Cuba. Las ruinas de las inmensas casas de maderas que aún se sostenían por los canales del pantanoso lugar, fueron arrastradas con facilidad por los fuertes vientos. El pueblo, que carecía de plataforma, se hundió en el mar entre un fragor de gritos de protesta, de insultos, de maldiciones, de glugluteos y de ahogados susurros. Aparicio fue uno de los pocos que logró sobrevivir. Se levantó en cuanto aclaró el día. Con un par de vistazos a su alrededor pudo comprobar que ya no le quedaba nada en este mundo. Pero aún así, no pudo resistir la tentación de correr cuando oyó, vago, perdido en el cielo todavía lleno de nubes, el primer pitazo.

–¡Vuelvan! ¡No han llegado a ninguna parte! –Le gritó a los pocos que llegaron–. ¡Aquí no queda ni Concha, ni Isabela de Sagua!

Saturday, August 19, 2006

Un día sin nombre

Ayer no tuvo nombre. Desde que Atlántida tiene la enfermedad de la mala memoria sólo se acuerda del Día de los Fieles Difuntos. Pero, según ella misma, antiguamente todos los santos tenían un día y había uno que era para todos a la vez. Marcados con cruces de lápiz de tinta, los días de aquellos años pasaban con una lentitud inimaginable. Tenían muchísimas horas, sobre todo por las tardes, que daban tiempo a dormir una siesta, a leer un periódico entero y a colar dos veces café.

–En esta casa siempre tuvimos un motivo para tener una vela encendida –dice Atlántida con la vista fija en ese lugar que ella mira cuando no mira a ninguna parte–. Antes los días tenían su santo escrito debajo del número.

Pero eso se acabó. Como se acabaron las guayaberas de Lino Irlandés, las salchichas Escudo, las especias McCormick, el arroz Uncle Ben’s, la pasta Gravi, el Orange Cruch, el circo Santos y Artigas, el bacalao de Noruega, el café Bustello, el vino Mosteiro, la emulsión de Scott y la fiesta de La Candelaria. Ahora en los almanaques los días sólo tienen una cifra, sin más ornamentos ni evocaciones. El 1 de enero, el 1 de mayo, el 26 de julio y el 10 de octubre vienen en rojo; el resto en blanco y negro. No hace falta que se les pongan nada más, ni siquiera las fases de la luna.

Mi abuela jura y perjura que tantos y tantos días se le ha olvidado. Cientos de celebraciones se le han ido de la cabeza y para decirlo se pasa las manos por la frente, como si quisiera asir los pocos recuerdos que le quedan. Pero lo cierto que es que la memoria ahora sólo le alcanza para las cosas de Aurelio y para adivinar el nombre de los danzones que pasan en la radio.

–Ese es “Isora Club”. Oye, “Rapsodia en azul”. Ahí va “Central Constancia”. Ese otro es “Pickin Chicken”. Ahora “Los 11 jóvenes de la antorcha”. Ah, “Unión Cienfueguera”. ¿Éste no es “Pueblo Nuevo”? Oye eso, “El bombín de Barreto”. Hace más de diez años que no ponían “El sargento Monar”. Oye eso, viejo, oye eso, ¿te acuerdas de “Corta la caña”? ¡Al fin, “El cadete constitucional”!

En las estaciones de San Fernando, San Andrés y San Juan siempre hubo velas encendidas. Pero cuando vinieron a vivir a la de Camarones ya la Revolución había triunfado y no trajeron ni los candelabros. Por suerte Fidel les intervino los días a los santos. No puedo pensar en la casa llena de humo y en nosotros caminando a ciegas, tropezando con los ojos de esos beatos, que lo ven todo y que van detrás de uno a todas partes con sus túnicas blancas y sus barbas llenas de polvo.

Menos mal que ayer no tuvo nombre, que fue un día como otro cualquiera. Por eso pasaron las mismas cosas que suceden siempre; llueva, truene o relampaguee.

22º de latitud norte y 80º de longitud oeste

Recordando aquellas pequeñas cosas,

cerró los ojos y se echó hacia atrás en su asiento.

Permaneció así durante largo rato,

y cuando volvió a ponerse en pie

y miró por la ventanilla,

había desaparecido ya el pueblo…

SHERWOOD ANDERSON

El Paradero de Camarones está entre los 22º de latitud norte y 80º de longitud oeste. Su altura sobre el nivel del mar no sobrepasa los 85 metros y su temperatura media anual es de unos 23,7º C. Contando los chubascos y algún que otro lloviznaso, las precipitaciones no exceden los 1,500 mm al año. Su nombre jamás aparece en los mapas, pero no es difícil de localizar. Está justo en el punto donde se unen el ramal Cumanayagua con la línea de Cienfuegos a Santa Clara. Del ramal lo único que queda son las armazones de los puentes, pero en los mapas aún se le señala. Gracias a ese anacronismo todavía se distingue el sitio exacto de la Estación. Camarones no tiene costa, es más, ni siquiera tiene río, apenas una cañada que sólo corre cuando pasan los ciclones.

En un principio no era un pueblo, sino un páramo donde los trenes se detenían para dejar a los viajeros de San Fernando de Camarones. De ahí su nombre claro y sin presunción. En casi dos siglos de existencia, el Paradero no ha logrado ser mucho más de lo que fue siempre: un kilómetro y medio de calle principal, poco más de trescientas casas, una iglesia, un bar, un cine, una tienda, dos granjas avícolas y llanuras sembradas de cañaverales por todas partes.

Por lo general las madrugadas son frescas, pero poco antes del mediodía el olor del alquitrán de la línea empieza a hervir a la altura de los ojos. A partir de ese momento, el resistero del sol lo es todo. La hora oficial del pueblo no guarda ninguna relación con el meridiano de Greenwich. Todos allí se rigen por la llegada de dos trenes. La salida del sol ocurre siempre a las 5:20 de la madrugada, cuando el primer tren de viajeros pasa en dirección a Santa Clara. La noche llega a las 6:51 de la tarde, con el paso del último rumbo a Cienfuegos. Si cualquiera de esos trenes se retrasa o es cancelado, el tiempo en Camarones se vuelve confuso, incierto.

Muchos ciclones han asolado al pueblo desde su dudosa fundación hasta el domingo 4 de noviembre de 2001, fecha en que Michelle, el último en pasar por allí hasta ahora, tumbó la mata de aguacates que sembró Aurelio Yero, mi abuelo, cuando lo nombraron Jefe de Estación. Según datos que he podido recopilar, viendo reportes y cartografías, Michelle azotó al Paradero de Camarones alrededor de las diez de la noche, cuando su centro se localizaba en las proximidades de Santa Isabel de las Lajas y sus vientos máximos eran de 175 kilómetros por hora. Sin ese árbol se hace más difícil alcanzar el techo de la Estación. Desde allá arriba, se podía recorrer con la vista el pueblo entero y buscar sus salidas en todas las direcciones. Los trenes se veían venir desde muy lejos y, si el día estaba claro, eran visibles aún más allá de la línea del horizonte.

Cuando se nace en Praga, en Lisboa o en Dublín, se tienen grandes historias que contar. Cientos de personajes con toda una vida por detrás se cruzan con uno a cualquier hora, en cualquier calle. Los sujetos del Paradero de Camarones son gente común y corriente. Muy pocas cosas han logrado soliviantar sus vidas rutinarias. No recuerdo un suceso en el mundo que hiciera cambiar el curso de las cosas en el bar Arelita, en la barbería de Felipe Marín o en la tienda de Chena. Por eso casi todos los hechos que se cuentan aquí apenas llaman la atención, tampoco sus personajes. Éramos poco menos de mil individuos –entre ancianos, hombres, mujeres y niños–, que le decíamos adiós a todos los que nos miraban desde las ventanillas de los trenes.

Debo repetirlo. Ninguno jamás tuvo nada de extraordinario, pero eran los míos y por eso los cuento.